トーキョーヨヨギで返済を | 東アフリカ縦断借金旅 [完結編]

1

東京。2003年。

僕は28才になっていた。イスラエルにやっとの思いでたどりついた旅はその後もつづき、ヨーロッパに入ったのち、今度は西アフリカに行き、またヨーロッパに戻って来るという思いつきと行き当たりばったりのルートで、無計画さは最後まで変わらなかった。お金が尽きてイギリスで半年ほどバイトをして、そこで稼いだお金で東ヨーロッパを旅したあと、そうだ、ニューヨークに住もう、とそのままアメリカに7年ほど住み着いてしまっていた。

その間も頭の隅っこでは、あのときエリトリアで握りしめた200ドルのことは消えることはなかった。必ず返しに行きます、そう言って僕はお金を借りたのだ。

ニューヨークに着いて、アパートを見つけ落ち着いたころ、いちど日本のあの人に電話をしたことがある。あのときは半年ぐらいで日本に帰るつもりだったんですが、のびのびになるどころか、これからニューヨークに住もうと思うんです。あのときのお金をこっちから送金しますから。

あの人はちょっと笑って、帰って来たときでいいから、それより電話代もったいないから、と言って電話を切った。それから7年ー。

ニューヨークのアパートを引き払い、日本に戻った僕はあのときもらった名刺を数年ぶりに見直した。○○旅行社の謝孝浩さん。そこに記載されている会社の番号に電話をかける。

電話に出た女性は、謝はもう会社を辞めました、と言った。理由を話して、自宅の電話番号を教えてもらう。その番号にかけてみると、何回かのコールのあと、はい謝です、と声がした。

あの、石川です。8年前にエリトリアでお金を借りた者です。そういうと謝さんは少し考えたあと、ああ、あのときの、と思い出してくれた。改めてお礼を言い、あのときのお金をお返しに行きたいのですが、と伝える。

謝さんはアスマラで僕を見送ってくれたときと同じような気軽さで、じゃあご飯でも食べに行きますか?と誘ってくれた。

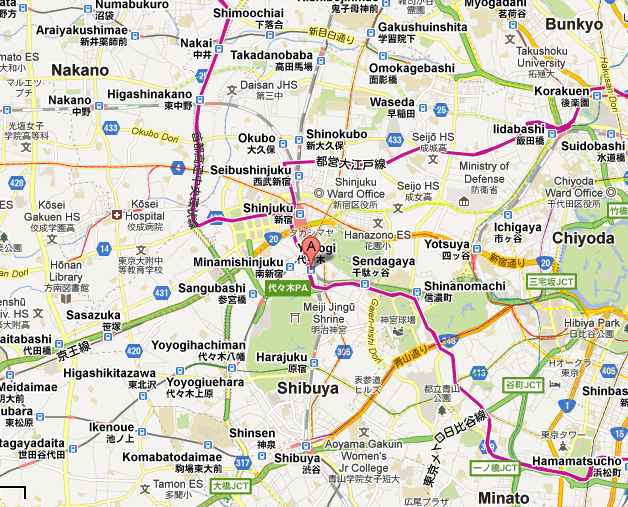

代々木の駅前で、8年ぶりに謝さんと会う。

カンボジア料理の店に入り、あのとき借りたお金を渡す。これは返ってこないものだと思っていたから、今日はこのお金で食べましょう、そう言って謝さんは注文しはじめた。

そういえば、会社は辞められたそうですね。そう聞くと、うん、いまはライターとして文章書いているんです。そう言って謝さんはいくつか雑誌の名前を挙げた。とても近いところでお互い仕事していることに気づき、改めて人の縁というのは不思議なものだ、と感じたのだが、何かを思い出したように、そうそう、こんなものを書いたんだ、と謝さんが一冊の薄い雑誌を取り出した。

2

その雑誌は第一勧銀の社内報で、発行は1997年となっていた。

表紙を開くと謝さんの名前とともに、「ほろ苦い絵ハガキ」というタイトルがある。すぐにあのときの僕との出会いを書いたものだと知り、その場で読ませてもらう。

「ほろ苦い絵ハガキ」 謝孝浩

「石川ですけど。覚えていますか」

深夜、突然電話が鳴った。イシカワ?思いあたる顔が浮かばなかった。

「エリトリアでお金を借りた石川です」

ああ、っと声をだして、長髪のひょろっとした青年の姿が頭をよぎった。一年半も前の事だ。エチオピアから分離独立したエリトリアという国に仕事で行った時だった。

「日本の方ですか?」

振り向くと、よれよれのシャツにGパン、長髪に無精髭の二十五歳くらいの青年がいた。その風体に何となく懐かしさを感じた。

私が頷くと、彼は少し黙っていたが、思い切ったように声をだした。

「ぶしつけで申し訳ないのですが、お金を貸していただけないでしょうか」

彼の話によると、八ヶ月ほど前に日本を出発し、東南アジア、インド、中近東を経て、一度ヨーロッパに入り、そこからアフリカに渡ったという。ヨーロッパ滞在中にスイスの銀行に口座を作って預金しておいたのだが、エチオピアでは引き出せなかった。あわてて有り金をはたいてエリトリアまできたものの、ここでもダメだった。エリトリアの港からエジプトに船が出ているらしく、エジプトならその金が引き出せるだろうから、それまで必要なお金を貸してもらえないかというのだ。

「いくらぐらい必要なのですか?」

「アメリカドルで二〇ドルあれば、、、。あと三ヶ月ほどしたら帰国しますので、その時必ず返します。僕の運転免許証をかわりに持って行って下さい」

せっぱつまった思いと誠実さが感じとれるような気がした。それ以上に愕然としたのは、彼が貸して欲しいという金額だった。たったの二〇ドル。一ドルというものを、本当に大切に使って旅をしているのだ。

十年ほど前、彼と同じくらいの歳の時、私はヒマラヤを六ヶ月近くあてもなく旅をした。お金がないなりに、その土地の風景や人びとの中に溶け込もうとしていた。現実逃避だと思いながらも、自分というものの存在を問い直していた旅。いや、それさえもあやふやで、ただただ浮遊していた自分。あの頃の、ほろ苦い感触を思い出していた。

私は、エジプトでも引き出せないことを考えて一〇〇ドル貸すことにした。

「免許証も利子もいらないから、思い出したら旅先からハガキをくれよ」 そう言って別れたのを覚えている。

私が帰国してから三ヶ月ほど経って、もう少し旅を続けるというような文面の絵ハガキをモロッコからもらった。

「帰って来たのかい?」

「いえ、まだニューヨークなんです。それでまだあと一年か二年は帰れそうにないんで、借りたお金を送金しようかと思って」

「国際電話!?お金は帰国した時でいいから、電話代もったいないから早く切りなさい」

ブーという音を聞きながら、なんだか、おかしくなってきた。この一年半、彼はどんなルートを通ってニューヨークへ辿りついたのだろう。そして、さらに一年も二年もどこに行くのだろうか。聞きたいことは山ほどあったのに、まあ、いいか。そのうち、どこかの匂いがしみついた絵ハガキが着くだろうから。

そこにはあのときの謝さんの目から見た僕がいて、思わずなんだかエリトリアのホテルのロビーに舞い戻ったような気分になってしまう。お互い記憶が少し違う部分もあるが、なにしろ何年も前の、ほんの数十分の邂逅だったのだ。

僕はあのとき必死になっていて、自分の長髪も無精髭も覚えてなかったし、モロッコから絵ハガキを送ったこともこれを読んで、ああ、言われてみればそうだった、と思い出すぐらいだった。ただひとつ、あのとき謝さんが僕に言った言葉は間違いなくはっきりと覚えていた。あのとき謝さんは、今後君が困っている人に出会ったら次は助けてあげなさい、と言ってお金を渡してくれたのだ。

その後8年、謝さんが僕にしたように、僕は誰かに手を差し伸べることができただろうか。自分勝手に困ってばかりで、困った人を助けたという自信はまったくない。いつか、そのときが来たら、と思っているばかりだ。

あのとき言われたこと、たぶんまだぜんぜん出来てないです、と謝さんと笑い、冷えたビールで乾杯する。今度ははっきりと口に出して言う。

エリトリアに。

A: Yoyogi

(ほんとにおわり)