ドゥニャーニョ・モガマモゴ | 小さな言語とアイデンティティ

1

バックパックを背負ってあちこち旅して廻っていると、世界には強い言語と弱い言語があることに気づく。

強い言語の筆頭はもちろん英語で、そのあとにはスペイン語、中国語、フランス語などが続くのだろう。

世界中ほぼどこでも、生存に必要な程度の英単語を知っていればなんとかなる。例えばエチオピアで、公用語であるアムハラ語を全く知らなくても、中学で覚える程度の英語があれば旅はできる。イギリスとは遠く離れた地で、エチオピア人と日本人が英語で意思の疎通をしているというのは改めて考えてみればとても不思議なことだ。

だいたい強い言語の国で育った人間は、「言葉がわからない」ということに対して少し鈍感なところがあると思う。半年ほどイギリスで働いていた経験からいうと、イギリス人は程度の差こそあれ外国人でも英語を喋れて当然、と思っている節がある。

世界総イングリッシュスピーキング、というのが無意識に近いところまで刷り込まれているようなので、イギリスにいながら英語が下手な人間に対しては手厳しい。非英語、非ヨーロッパ語圏の人間にとって英語がどれほど話しにくいものかこれっぽっちも斟酌しない。

対照的に弱い言語の国。日本語もこの中に入るだろうが、外国人が自分のとこの言葉を理解するなんて露ほども期待していない。わからないのが当たり前、と思っているから例えば外国人が日本語を流暢に話す場面に遭遇したりするととても驚くし、少し嬉しくなって、「なんで日本語わかるの?」なんて話しかけたりもする。

2

近年僕がしばしば訪れるインドのグジャラート州には、グジャラーティと呼ばれる言語がある。インドには州や地方によってそれぞれ異なった母語があり、ヒンドゥー語は公用語として「習う」。隣の州に行くとグジャラーティは通じない。世界的に見るとヒンドゥー語はそこそこ強い言語なのだろうが、グジャラーティは最弱に近いところにある。

外国人である僕が、ここでほんのちょっぴりのグジャラーティを話すと、グジャラート人はめちゃめちゃ面白いギャグでも聞いたかのように喜んでくれる。

グジャラート人の友人ふたりの会話を聞いていて「トーキョー・ドゥニャーニョ・モガマモゴ・サヘール・チェー」という短い文章を覚えてしまった。口にする度に鉄板ネタのように大ウケする。

「東京は一番物が高い都市です。」という特に面白くもないものなのだが、ヒンドゥー語ならまだしも、外国人がグジャラーティを理解するなんてこの世にありえるはずがないと思っている彼らからすると、僕がそれを口にするだけで笑いと喜びの対象になり得るらしいのだ。

そしてそれをいつまでも覚えていて、ことあるごとに「あれ言って!」。僕が言う度に飽きもせずに楽しそうな嬉しそうな顔をする。初対面のグジャラート人が混ざっていたりすると本当にわかりやすく「マジで?」というような驚きの表情を浮かべる。僕のグジャラーティはいまだ片言にもなっていない貧弱な代物だが、「トーキョー・ドゥニャーニョ・モガマモゴ・サヘール・チェー」だけはネイティブのレベルに到達したと胸を張れる。

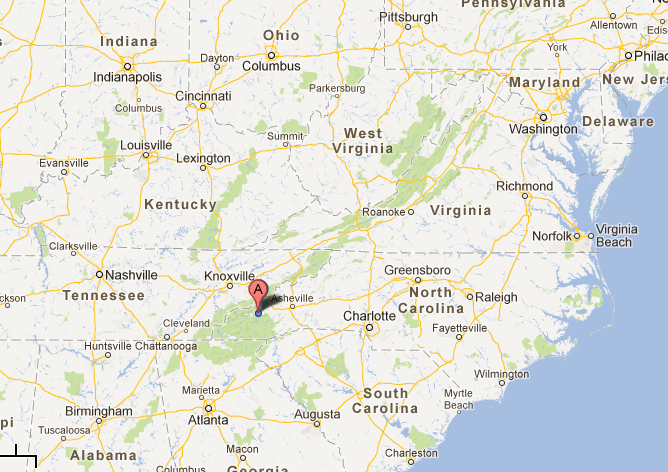

Gujarat, India

3

グジャラート人である彼らが味わうその類いの喜びと驚きは、日本人である僕にもよくわかる気がする。イギリス人は理解できないかもしれない。

母語というのは人間のアイデンティティの根幹に密着しているものだ。外国人が自分の母語を喋ることは自国に対しての好意的な興味を意味する。非ネイティブがひとつの言語を習得するには多大な労力と時間が必要なので、単純な興味以上のことかもしれない。その外国人は自分のアイデンティティの根幹を認め、文化に対して敬意を持っていることを間接的に表現していることになる。

逆に母語を否定されることは自国と、その文化と、ひいては自分を否定されることと同じことなのだ。世界のいたるところで、しばしば歴史上で、マジョリティや侵略者はこのことを悪用した。戦争や紛争の相手国のアイデンティティを奪って自国化する方法として、母語の使用禁止は常套手段のようだ。

世界史に詳しいわけではない僕でも、日韓併合で日本が韓国にしたことや、ドイツがチェコに強制したドイツ語化、アメリカがネイティブ・インディアンの言語を使用禁止にしたことなどが思いつく。

4

「自由の国」アメリカの東海岸を車で旅行中に、チェロキー・インディアンのおばさんに出会ったことがある。ノースカロライナのチェロキーでのことだ。仲良くなって、何も知らなかった僕に彼女はチェロキー・インディアンの歴史を丁寧に教えてくれた。驚くべきことに、アメリカではクリントンが大統領に就任するまで、つまり歴史の物差しでは比較的最近まで、チェロキー語を禁止されていた。

長年、学校で習うことはおろか、公の場で使うことも禁じられ、徐々にチェロキー語を話せる人間が減っていったという。僕が会った当時は、確か1998年だったと思うが、チェロキー語を母語として使いこなせる人間は、酋長である彼女の父親ただひとりになっていた。93歳のおじいちゃんが亡くなってしまったら言葉も失われてしまうので、大急ぎで子供たちに教えてもらっているの、と彼女は言っていた。100年前の話ではなく、十数年前のことだ。

クリントンは過去のインディアン政策の誤りを認めて、償いという意味を含め、チェロキー・インディアンにカジノの経営権を認めた。そのおかげでチェロキーは少しずつ豊かになってきているけど、全てはまだまだこれからね、と言って去って行ったおばさんの車はピッカピカのグランド・チェロキーだった…。

これネタではないです。本当の話です。

Cherokee, NC

5

話を戻すと、世界には言語的マジョリティとマイノリティがある。マジョリティであればあるほど他国異文化の人間が自国の言葉を理解することに意外性はなく、むしろ当然のこととして受け止める。マイノリティ度が強ければ、外国人が話す自分の母語を驚きと喜びで迎え入れる。

どっちが楽しい人生なのだろう?

比較するナンセンスを承知で、たまにそう思うことがある。英語で苦労した10代後半から20代前半は、英語圏に育っていればこんな苦労はしなくてすんだのに、とときどき考えたことは確かだ。だが今になってみるとなんとなく言語マジョリティというのはちょっと退屈なのかもしれない、と思う。

もし英語圏の人間として生まれていたらと想像してみるに、世界中どこに行っても自分の言葉を理解する人間がいて、自分の言葉で書かれた新聞や本も豊富に手に入る。テレビも映画も音楽も英語のものがある。どこの誰が英語を話していても驚かないし従って特に嬉しくもない。

これって果たして楽しいことなのだろうか?

6

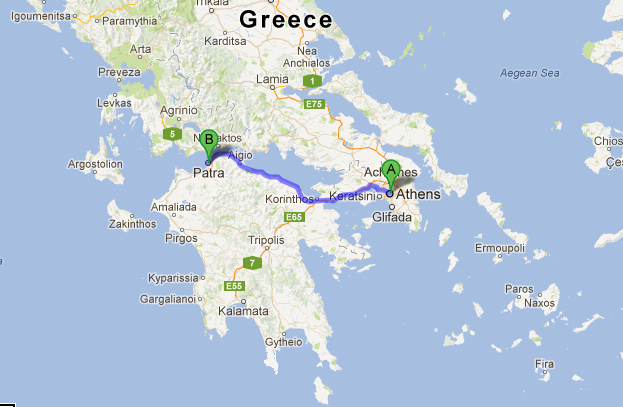

また話は飛ぶが、ギリシャでのことだ。アテネに着いたとき、思いつきで自転車を買った。

計画も経験も自転車の知識さえもない単純な思いつきで、アテネからイタリアやフランスを自転車で旅したら楽しそうだ、と考えただけだった。

地図を見ると、西のパトラという港町からイタリアのブリンディシまでフェリーが出ている。まずはパトラまで行こう。買ったばかりの自転車に荷物を括りつけて、いざ出発という段になって道に迷った。

側にいたヒマそうにしているじいさんに、何も考えず英語で道を尋ねると、彼は顔を真っ赤にして烈火の如く怒りだした。僕はギリシャ語は全くわからないが彼が言わんとしていることは伝わってきた。

お前はギリシャにいながらギリシャ人に向かって英語で話しかけるのか!?

そう言ってじいさんは激怒していたのだ。

A: Athens B: Patra

7

僕は自分がしたことの非を悟り、改めて単語をツギハギしたギリシャ語で、ギリシャ語、わかりません、英語で、聞いてもいいですか?とひと言謝ってから訊いてみた。そうだ、それでいいのだ、と何度か大きく頷いて、じいさんは道を丁寧に教えてくれた。

怒られはしたものの、僕はこのじいさんの言い分にとても爽やかなものを感じた。ギリシャにいてギリシャ人に話しかければ、ギリシャ語を使うのは考えれば当たり前だ。

ギリシャ語ができなければ最初のひと言、英語で訊いてもいい?ぐらいはギリシャ語で言うべきだっただろう。それを無視して当然のように英語で話しかけたことはじいさんの誇りを傷つけた。誇りを傷つけられたじいさんは、なってねえじゃねえかこのやろう、と怒った。それだけの話だ。

見知らぬ外国人に突然英語で話しかけられて、やっぱり英語は世界共通語だからね仕方ないねごめんね英語あんまり上手じゃなくって、なんてギリシャのじいさんは決して言わない。ギリシャにいるんならギリシャ語しゃべれギリシャ人なめんじゃねえぞこのすっとこどっこいが!とこう言う。

すっとこどっこいと言ったかどうかは定かでないが、そういうじいさんの矜持が、僕にはとても好ましいものに思えたのだ。

じいさんはきっとギリシャのことが大好きなんだろうと思いながら自転車を走らせた。

8

マジョリティでいることは、マイノリティに対して鈍感になることだ。マイノリティはマジョリティが考える以上に敏感で繊細なものだ。それはいくつかの国でマイノリティになった経験から断言できる。マジョリティの鈍感さに圧されてマイノリティが小さくなってしまうこともよくあることだ。

だがマイノリティであることは単に「数が少ない方」にいるだけのことであって、悪いことではないしましてや罪なんかでもない。マジョリティを強いてくる鈍感連中には、マイノリティなめんじゃねえぞこのやろう、と堂々と言ってやったらいい。ギリシャのじいさんが僕に対して言ったように。

もうひとつ補足すると、アテネの町中でパトラへの道順を訊いたのは、言ってみれば新宿の道ばたで名古屋までの行き方を尋ねるようなものだった。正確な道順を簡潔に教えてくれたじいさんはやはりただ者ではなかったのだろう、とイタリアへのフェリーに乗ってから考えた。

(おわり)