ヴィシュヌ神のアヴァターラ | インドの神さまのコスプレ体質

ついこの間こんなものを書いたのだが。

* * *

ヒンドゥ教の聖典「バガヴァッド・ギーター」において、御者のクリシュナとして姿を現わす存在は、実はヒンドゥの神ヴィシュヌだった。

ヴィシュヌはヒンドゥ教神話の最高神である。

ヒンドゥの創世記には3人の最高神が登場する。ヴィシュヌ・ブラフマー・シヴァ。

ブラフマーはこの世界を作り出した創造神なのだが、ブラフマー自身がヴィシュヌのヘソから生えた蓮の花から生まれたとされている。

ひとつ注意してもらいたいのはもしこの段階で、どうしてヘソから神さまが生まれるんだ、ヘソから生まれるのはゴマだけだ、とか思った人の頭の中はこのあとヒンドゥの混沌に叩き込まれることだろう。ヒンドゥ神話のようにぶっ飛んだものに触れる際には、「へえそうなんだ」ぐらいで半ばスルーするのが正しい態度と言える。

話を戻すと、つまりヴィシュヌは創造神を産んだ神とされているのである。最高神の中の最高神と言っても良い存在だ。

このヴィシュヌ神というのは神なので肉体を持たない(不老不死)のだが、まれに肉体を持ち人の世に現れると言われている。

いわゆる「化身」という現象である。

この「化身」、インドではアヴァターラと言う。

もともとはサンスクリット語らしい。のちに英語に輸入され「アバター(Avatar)」という語の語源となった。ということは映画「アバター」もこれが大元ということだ。

このヴィシュヌ神のアヴァターラ、主なもので10あって、それぞれちょっとおもしろい。神さまのコスプレってことですね。

* * *

勉強がてら順に紹介してみると、

1, マツヤ (Matsya)

最初のアヴァターラはマツヤという名の魚である。

ヒンドゥ神話には旧約聖書のノアの方舟とそっくりな話があって、ノアにあたる人物がマヌである。

マツヤは金色の角の生えた魚で、マヌに対して大洪水の到来を予言する。その上で船を用意すること、7人の賢人と全ての種子を載せることをマヌに指示して魚は姿を消したとされる。

そのおかげでマヌは大洪水を生き抜き、人類の祖となったと言われている。

* * *

2, クールマ (Kurma)

http://lib.mlm.ru/hindi/hindi_22.htm

2番目のアヴァターラはクールマという大亀である。

ヒンドゥ神話には「乳海攪拌(にゅうかいかくはん)」という一大イベントがある。

この世が生まれたとされる天地創造の物語だ。

この辺りでヒンドゥ神話のハチャメチャぶりが全開となる。

話は長いのでここには書かないが、下の画像のような出来事である。

大蛇の端と端を、ヒンドゥの神々(と阿修羅)たちが持ち、それを大マンダラ山に巻きつけ、両方から引っ張り合い海をかき混ぜるわけである。

その大マンダラ山は大亀クールマの背に載せられたと明記されている。下の図だとなんか貧弱なただの亀にしか見えないが、実際は大活躍したということだ。

さすがに神々たちがフルパワーで回し続けたので、海はみるみる乳のように濁っていった。

だから「乳海攪拌」なのである。

この回す作業は千年続いたという。そのうちにそこからどんどん新しい神さまや白い象や願いを叶える樹なんてものが海から生まれ、この世の元となったという。

ヒンドゥ神話では、この手の「千年続いた」といったようなことが頻繁に起こる。聞いててちょっと疲れる。

乳海攪拌/Samudra manthan

* * *

3, ヴァラーハ(Varāha)

http://www.exoticindiaart.com/product/paintings/varaha-avatara-HD86/

ヴァラーハというのはイノシシだ。

この図の中でイノシシに踏まれているヒゲのおっさんはヒラニヤークシャという読みにくい名前のアスラ(阿修羅)。

ここまで情けない表情のおっさんはなかなか珍しいんじゃないかと僕は思う。

これは画家が上手いのか。それともヒラニヤークシャが情けないのか。

ある時、このヒラニヤークシャが大地を海に沈めてしまったらしい。後で懲らしめられるのがわかっているくせに、アスラはよくこういう悪事を行う。

それでヒラニヤークシャを懲らしめるためにヴァラーハが遣わされ、海に沈んだ大地をその牙の間に収め、持ち上げながら戦ったのだという。それでこの図はイノシシの顔の上に地面が乗っかっているような不思議な絵になっている。

その他にもヴァラーハの絵は、牙の間に丸い地球が載っているといったものが多く、スケール感は10のアヴァターラの中で最も大きい。

ヒラニヤークシャとの戦いは千年の間続き、千年目にヴァラーハが勝利した瞬間が上の図だ。

また出た。この千年というおおざっぱな長さもヒンドゥ教らしい。

* * *

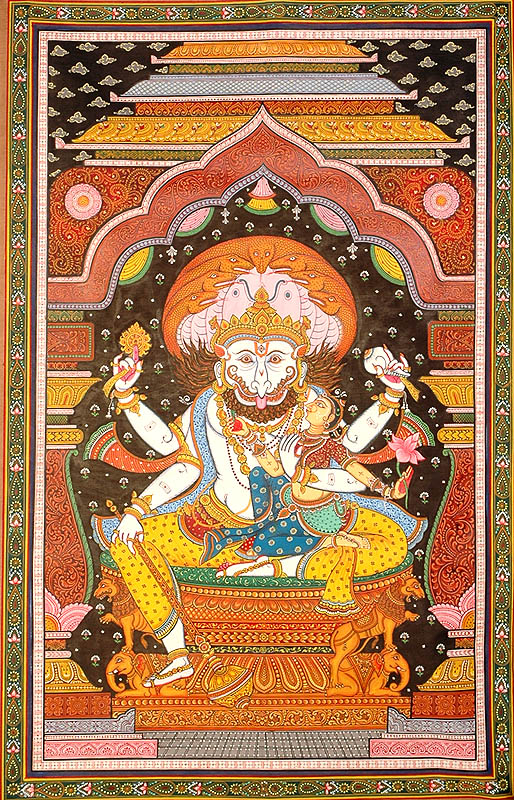

4, ナラシンハ (Narasimha)

ナラシンハは頭がライオン、体が人間の獣人である。

このときの敵役はヒラニヤカシプというアスラ族で、さっき出てきたヒラニヤークシャの弟だ。

あるとき、ヒラニヤカシプはとても激しい苦行を行って最高神ブラフマーに認められた。

ご褒美になんでも一つだけ願いを叶えてくれるというブラフマーに対して、ヒラニヤカシプは「神にもアスラにも、人と獣にも、昼と夜にも、家の中と外にも、地上でも空中でも、そしてどんな武器にも殺されない体」を願った。つまり無敵の体だ。

こうして無敵の体を手に入れたヒラニヤカシプは神の世界で暴れまわる。神々はそんなヒラニヤカシプを退治しようと考えるが、ブラフマーが与えたその体のためにヒラニヤカシプを殺すことができなかった。

そんなとき、ヴィシュヌはヒラニヤカシプの息子にある命令をする。ヒラニヤカシプの息子は熱心なヴィシュヌの信奉者だったのだ。

その命令とは、「夕暮れ時に、玄関にヒラニヤカシプを連れてくるように」というものだった。つまり昼でもなく夜でもない時に、家の中でも外でもない場所へ連れてくること。

息子はその通りヒラニヤカシプを連れ出すと、玄関の柱のひとつからナラシンハが飛び出し、膝の上にヒラニヤカシプを載せ、素手で引き裂いて殺した。

これはヒラニヤカシプの体は人にも獣にも殺せないため、その中間である獣人となって、そして地上でも空中でもない彼の膝の上で、武器を使わずに殺したのだという。

一休さんのとんち話を血なまぐさくしたような話だ。

「この橋渡るべからず」と立て札にあるので橋の真ん中を歩きました、という話と基本的な構造は変わらない。(と僕は思う)

話が似ているというよりはインドの方がはるかに古いのは確実なので、こちらが「元祖」というか。関係ないと思うけど。

* * *

5, ヴァーマナ (Vāmana)

![]()

5番目のヴァーマナは「矮人」と言われている。つまり小人である。

ある時バリという悪魔がこの世界を占領した。ヴィシュヌはバラモンの少年となりバリの前に現れ、「3歩歩いただけの土地を欲しい」と要求した。

バリがその要求を認めた途端、ヴァーナマは巨大化し、最初の一歩で大地をまたぎ、二歩目で天界を踏み、地底世界はバリのために残しておいた。

だがバリが最初の約束を履行しようとしなかったので、ヴァーナマは3歩目でバリの頭を踏み、地底世界に押し付けてしまったという。

それ以来、バリは地底世界に棲んでいると言われている。

* * *

6, パラシュラーマ (Parashrama)

6番目はパラシュラーマという斧を持った男。

この人に関しては、「非常に強かった」という話がメインで、これまでの5つのアヴァターラのような派手な逸話がほとんどない。地味である。

したがってあまり人気もないように僕には思える。

この人は長年シヴァ神に師事し、苦行のように格闘技を習得したという。パラシュラーマの頑張りをシヴァ神は喜んで、ご褒美にその斧を与えたのだという。

ヴィシュヌ神の生まれ変わり(アヴァターラ)なはずなのにシヴァ神の弟子なわけである。この話ひとつでなんとなく地味だ。

良い人なんだろうしナラシンハみたいに凶暴でもないのだが地味だ。

猪ヴァラーハみたいに地球スケールのことやらないし、小人ヴァーナマみたいに巨大化もしないので、ここまでに登場した猛者たちと比べてしまうとやはり地味である。

もうひとつパラシュラーマの話で不思議なのは、「彼はのちの世で再生し、カルキの格闘技の師匠となる」といった話だが、後述するようにカルキというのはヴィシュヌの10番目のアヴァターラで、その場合ヴィシュヌの生まれ変わりがヴィシュヌの生まれ変わりに格闘技を教えるという矛盾が生じてしまう。

この辺り、ヒンドゥ教がいい加減というかなんでもありというか、よく言えば懐が深いという印象に繋がっていくんだろうと思っている。

パラシュラーマは「その存在に大きな矛盾を抱えた地味な人」と言えるだろう。そう言っていいのかどうかは別問題だが。

* * *

7, ラーマ

左:ラーマ 右:ラクシュマナ

真打登場。

7番目のラーマは次のクリシュナと1、2を争う大人気キャラである。

ラーマは王子さま。

インドでは、この人と伴侶のシーター姫、弟ラクシュマナの3人の冒険物語が「ラーマーヤナ」という長大な神話となっている。

内容をここで全て紹介するのはとうてい無理だが、王子さまとして生まれたラーマ(とラクシュマナ)が、継母であるカイケーイー妃によって国から追放されたり、魔王にさらわれたシーターを取り戻しに悪魔の国に乗り込んだり、猿の神様ハヌマーンがラーマの忠実な家来になって大暴れしたり、そんな物語である。なんのこっちゃ。

興味がある人はこちらを読んでみるといいかもしれない。

ラーマーヤナ―インド古典物語 (上) (レグルス文庫 (1))

第三文明社

売り上げランキング: 147,726

ここからは余談。

インドではラーマーヤナは現在でも大人気の一大古典であり、そのクロスメディアぶりも凄まじい。

テレビをつければ毎日のように「ドラマ・実写版ラーマーヤナ」を放送しているし、80年代に制作されたと思しきアニメシリーズも、いまだにDVDがお店で売られている。ちなみにこのアニメを制作したのは日本の会社なんだという。

猿の神ハヌマーンも大人気で、インド人の車にはかなりの確率で、往年のキン消しのようなゴム製の空飛ぶハヌマーンがバックミラーからぶら下げられている。

いなか道などで猿を見つけたらすかさず「ハヌマーンジ!」と叫ぶとインド人には100%ウケる。「ハヌマーンジ」は「ハヌマーンさま」ぐらいの意味。

さらに余談を続けると、シータをさらったのはラーヴァナという魔王で、その王国は現在のスリランカであるということになっている。

ヒンドゥ教によって勝手に悪魔の島に認定されたスリランカも迷惑以外のなにものでもないだろうが、これはヒンドゥが北インドから南インドへ浸透していったのが理由なんだという。

南へ南へと異教徒をヒンドゥ化していった結果、残った未知の領域がスリランカだったということらしい。

もうひとつだけ付け加えると、実際のインド人は「ラーマーヤナ」と言わずに「ラマヤン」と短めに発音する。「ラマヤン」「ラマヤン」と聞いているうちに、大阪のおっさんのあだ名を聞いているような気分になるのだが、その微妙な気分をインド人に説明しようと試みたことはまだ一度もない。これからもないと思う。

* * *

8, クリシュナ

ウダイプールの市庁舎内壁のクリシュナ

ラーマと人気を二分するのがこのクリシュナ。

ヒンドゥ教の聖典中の聖典である「バガヴァッド・ギーター」のことは先日書いた通りだが、膨大なクリシュナ伝説の中でそれはほんの一部に過ぎない。

インドの街角のあちこちには必ず神さまポスターが貼られていて、もちろんそういったポスターを売る店も非常に多い。そしてそういった類のお店で最も目を引くところに置かれているのが、必ずと言っていいほどクリシュナである。

クリシュナポスターは、もちろん「バガヴァッド・ギーター」の一場面である戦士アルジュナに教え諭す図柄もあるが、赤ん坊バージョン、少年バージョン、青年バージョン、牛に囲まれるバージョン、女性に囲まれるバージョンと本当にバラエティ豊かで、そう考えるとさっきのラーマよりもクリシュナの方が一番人気なのかもしれない。

ちなみにラーマの赤ん坊バージョンの絵はあまり見たことがなく、多いのはシータとラクシュマナの3ショット。あとはハヌマーンがラーマに跪いている絵とか。

クリシュナはインド神話随一のモテ男で、16000人の妻がいたなんて話もあったり、牛飼いの女性ラーダーとの恋話がインド人みんな好きだったり、ちょっと艶っぽくて老若男女から人気を集めている。

西洋人はクリシュナ(KRISHNA)とキリスト(CHRIST)との名前の類似を指摘する人もいて、インドからイスラエルに伝説が流れていったという説もあるというが、真偽のほどは定かではない。だとしたら面白いが確かめようもないんだろう。

クリシュナという名はサンスクリットで「黒」を意味するという。またクリシュナはダーサという別名も持っていて、これは「奴隷」という意味だそうだ。

これはクリシュナが元々は南インドの被征服地の土着の神だったからで、それが理由で昔のクリシュナの絵はどれも肌が黒く描かれているという。

黒い肌を持つ南インドの民の神さまだったクリシュナをヒンドゥ教が吸収したということだ。

ついでに言うと、上にあげた図はクリシュナの絵としてはとても珍しい、黒をちゃんと黒く塗ったものである。

相当古い時代のものはこうして黒いクリシュナなわけだが、実は現代のポスターなどで、このようにちゃんと黒く描かれたクリシュナは皆無なのだ。

なぜだか常々不思議なのだが、昨今のクリシュナポスターのクリシュナは下の図のように100%青く塗られている。

この青い肌をインド人は「青黒い肌」と言うのだが、僕からすると単に「青い」ようにしか見えない。

この「青い肌」を「青黒い」または「黒い」と認識するのは相当無理があるのではないかと思っているのだがどうだろう。

ヒンドゥ教の中での2大「青い肌」がこのクリシュナとシヴァで、この2人、ときには紫がかった青に塗られていることも多い。

これは長年の僕の疑問なんである。

インド人には青と黒の区別があまりないのだろうか。

インド人と話ししていると、彼らの言語には「サ」と「シャ」の区別が存在しないことに気がつく。

例えば「ガネーサ」も「ガネーシャ」も一緒なのだ。日本人が「L」と「R」の区別がつかないように。

そんなことを知ると、青と黒の区別ももしかしたら、と思ってはいるのだが、その謎はまだ僕の中で解けていない。

ちなみにシヴァの肌が青いのは理由がある。

破壊神であるシヴァは同時に死を司る神である。火葬場を寝ぐらにしていて、その灰を体に塗るために青く(黒く?)なるのだそうだ。

灰を塗ったら黒くなるはずだし、シヴァはマハー・カーラ(大いなる黒)とも呼ばれていることも考えると、やはりインド人の青黒不分別論は現実味のある話なのだと僕は勝手に思っている。シヴァは中国経由で日本に輸入されて大黒天になっているし。

話を戻すと、上の黒いクリシュナの方が土着っぽくて僕は好きなので先に掲げたが、インドの一般的なクリシュナの絵は以下のような青い肌のものである。

青い…

ついでなのでシヴァの青さはというと、こんな感じ。

青い…

インド人DNAの色認識の不可解さを、僕はこの青いクリシュナ(とシヴァ)に感じてしかたない。

売り上げランキング: 19,742

9, ブッダ(釈迦)

ヒンドゥ圏以外ではそれほど知られていないが、仏教の祖ブッダも実はヴィシュヌのアヴァターラなんである。

現時点でヴィシュヌがこの世に姿を現した、その最後の化身と言われている。

ただこれ要注意だが、あくまでヒンドゥ側の説であって仏教はこのことを全く認めていない。

その理由は、ヒンドゥ教側に都合よく偏ったその説にある。

ブッダはもちろんインド出身。

北インドの小国の王子として生まれた。

当時のインドはヒンドゥ教の前身であるバラモン教が幅を利かせている世界。

そしてカーストの頂点に君臨するバラモン(僧侶)階級が支配していた。

いわゆるスーパー階級差別社会だったのだ。

バラモン教の世の中に生まれたブッダは、バラモン教の教えを土台にしながらもこの階級制度を全否定した。

前世で悪いことをしたから底辺の階級に生まれたんだと言われ差別を受けていた人たちに、それは本当ではないと言い切った。人間は平等であると。

非暴力を説き、神さまに生贄を贈る習慣も否定した。つまり祭祀のために動物を屠殺するバラモンの教えを否定した。

そんな仏教が勢力を伸ばしていくのを見て、慌てたのはバラモン教だった。それを認めてしまうとバラモン教の社会秩序が崩壊してしまうからだ。バラモン教から見ればブッダは身内から出た鬼子のようなものだったのだ。

仏教勢力とバランスをとるために、ブッダの死後、バラモン教はなんとも形容しがたい妙手を打つ。

それはブッダをヴィシュヌのアヴァターラとして仏教勢力を吸収しようとしつつも、バラモンの秩序もそれまで通り変化させないためのもの。

■ブッダはヴィシュヌのアヴァターラである。

■この世にブッダ(ヴィシュヌ)が生まれてきた目的は、悪魔たちに誤った教えを説いてその心を惑わすためである。

■結果、多くの悪魔たちはブッダの言葉に惑わされ、ヴェーダの道は破壊され、全ての人々は仏教徒となった。ブッダ(ヴィシュヌ)とともに逃げ場を捜した彼らは、迷わされた。

ヴェーダの道っていうのはバラモンの教えと考えていい。

これがヒンドゥのブッダに対する見解だ。

ヒンドゥ教からの視点で見れば、なんとも老獪な説を思いついたと喜んだんじゃないかと想像している。

ブッダを神の化身とすることで衝突することなく仏教を吸収することに成功した。その上でブッダについていった仏教徒たちを悪魔・迷わされた人としてバラモンの教えの正当性も主張できるのだ。

なんとなく真綿で首を絞めるようなこんなやり方を、ヒンドゥ教は何千年も繰り返してきて今に至るんじゃないかと想像している。そしてその想像は当たっている気もする。

こういういやらし〜い底なし吸収システムはヒンドゥに特有のもので、良くも悪くもヒンドゥの多様性のなせる技だろう。

なんせ神さまの数は3億だとか33億だとか言って論争しているようなふざけた宗教なので、この上もうひとり増えたところでどうってことないんである。

こういう芸当はキリスト教やイスラムにはどうしたってできないだろう。どっちが良いって話でもないが。

次に、カリ・ユガのはじまりにおいて、デーヴァ(神)の敵どもを混乱させる目的のため、キーカタ人の間で、彼はブッダという名の、アルジャナの息子となる。— 『シュリーマッド・バーガヴァタム』1:3:24

そういった経緯があってのブッダ=ヴィシュヌ説なので、ヒンドゥ教徒には当然のことながらブッダはそれほど人気がある神さまではない。

ただこれも歴史の皮肉なのかそれとも歴史は繰り返すということなのか、ブッダの死後ほぼ壊滅状態になったインドの仏教は現在とんでもない勢いで信徒の数を伸ばしているのだという。

その理由もブッダの時代とあまり大差なく、やはりカースト制度において底辺に置かれ差別されてきた人々が、こぞって平等を説く仏教に改宗しているからなんである。

歴史はおもしろい。

*参照:現代のインド仏教のこと。

* * *

ブッダの生涯を描いた手塚治虫の名作

潮出版社

売り上げランキング: 5,446

* * *

以上、大亀クールマからブッダまでが、現在までに出現されたとされるヴィシュヌの化身9つ。

残る最後のひとつは、今後現れる予定のアヴァターラである。

* * *

10, カルキ (Kalki)

![]()

* * *

10番目のカルキはこれから出現するとされている。

カルキを説明するには、ヒンドゥ教の時代の考え方から始めたほうがいい。

大まかに言うとヒンドゥでは、時間は4つの時代に分類され、その4つが繰り返し循環すると考えている。

その時代をユガと呼び、具体的には以下の4つになる。

- サティヤ・ユガ

- トレーター・ユガ

- ドヴァーパラ・ユガ

- カリ・ユガ

この4つの順に移行して、4の後にはまた1に戻るとされている。

ヒンドゥ教によると、現代のこの時代は4。

私たちは4のカリ・ユガの時代を生きている。(3という主張もある)

カリ・ユガはどんな時代かというと、これがなかなかひどい(笑)

カリとは悪魔の名前。

つまり悪魔カリの時代。別名、暗黒の時代。または悪徳の時代。1から順に時間が流れ、末期の時代がカリ・ユガとされている。

またカリは男性の悪魔なので男性性の時代とも言われる。

このカリ・ユガは悪魔カリが頂点で支配する時代。

そして悪魔カリの宿敵とされているのが10番目のアヴァターラ、カルキである。

この世のすべての秩序が失われたカリ・ユガの終わりに、カルキ(ヴィシュヌ)はカリと戦うために現れ、勝利した末に救世主となり次の時代を拓く。そうヒンドゥは考えている。

カリは上の図のように白馬に乗った騎士の姿とされていることが多い。

また頭が馬の巨人の姿という説もあって、それが下の図のようなもの。こっちの方が個人的にはぶっ飛んでておもしろいと思っている。

花が花を咲かせるとき、果実が果実を実らせるとき、ユガは終わる。ユガの終わりが近づけば、季節外れの激しい雨が降る。

じゃあこのカリ・ユガの時代が終わるのはいつなんだ、そんな疑問が湧くのは自然の話。

ヒンドゥにもいろいろな意見があるそうだが、主流の考え方としてインド人が主張するものは以下のようだ。

カリ・ユガ全体の長さは43万2000年。カリ・ユガが始まったのが5113年前とされているので、ということは今年から数えて42万6887年後が、救世主カルキの現れる年である。

四捨五入して42万年。

なんてこった、誰もそれを確認できない。

ちなみにカリ・ユガの後には再び1のサティヤ・ユガに戻るのだが、これはけっこう素晴らしい時代とされている。

貧富の差がなく、労働の必要もなく、病気もない。知識と瞑想と修練がこの時代では特別な意味を持つという。

人間の平均寿命は4000年。この時代自体の長さは172万8000年。

古代から続くインドの占星術師や学者たちが長い年月をかけて割り出した数字なのだという。

この稿との関連でいえば、ヴィシュヌのアヴァターラのうち、最初から4番目、マツヤ・クールマ・ヴァラーハ・ナラシンハまでが前回のサティヤ・ユガの間に起こったことだということだ。

話を戻すと、カルキはいくつか別名を持っている。「永遠」「時間」「汚物を破壊するもの」などがそう。

最後の「汚物を破壊するもの」というのはあんまりありがたくない気がするが、これは悪魔カリを倒す者という意味なのだろう。

「永遠」「時間」この2つの語はインドではときとして同じものを指す場合がある。どちらもインド文化の最重要テーマとされている。

偶像化、人格化、キャラ化が大好きなインド文化では、「時間」という概念もたびたび人や神の形をとって世に現れる。

多くの場合は「カーラ」という名前で表されるのだが、カルキも「時間」を神格化したものという側面を持つのだろう。

ちなみにヒンドゥでは「時間」が何よりも強く、神以外の誰もが「時間」には抗えないと言っている。

時間が全てを滅するというのが、インド文化の表現全ての共通するテーマである。

日本語で言えばカルキはいわゆる「諸行無常」を具現化したものと個人的には思っているのだが、どうだろう。

* * *

以上がヒンドゥ教における最高神ヴィシュヌの10のアヴァターラにまつわる物語だ。

ヴィシュヌという神は最上級の太陽神であり、サンスクリットで「広がる」「行き渡る」という語に由来する。

それはヴィシュヌが太陽光線を神格化したものだという事実を示唆している。

そのヴィシュヌが見せる10の化身は、ここで紹介した通り、魚から始まり、亀→イノシシ→獣人と進んで行くわけだが、これは地球上の生命の進化を示しているという説もある。

つまり、海の中の生命(魚)から両生類(亀)へ、陸の動物(イノシシ)、半人半獣(人類の興り)といった一連の生命が辿った軌跡を表しているのである。

そして矮人ヴァーマナ以降のアヴァターラは人類の進歩の道程を表すともいう。

不完全な存在(ヴァーマナ)から、基本的な進化の終了(パラシュラーマ)へ。そして統治能力の象徴(ラーマ)、文化的能力の発露(クリシュナ)と進み、精神的な完成(ブッダ)を表しているのだという。

真相は後付けなのかもしれないが、そう並べられてみるとなかなか納得してしまう。

* * *

現代日本に生まれて育った僕らは、日本文化の土台の上に西洋文化がコーティングされたような現実の中を生きている。

例えば年を表す年号は西暦が最も伝わりやすいし、平成や昭和ではすぐに今年何年だっけ?みたいな話になってしまう。

皇紀という単位があるが一般的には誰も使っていない。1945年の終戦までは有る程度使っていたようなのだが。

重箱の隅をつつくようなことを言えば、キリスト教徒でもない僕らがキリストの誕生を起点とした暦を使っているのも実はおかしな話なのかもしれない。その物差しは世界のある地方のものであって、それが唯一無二の物差しではないからだ。

インドのヒンドゥ教に則った文化は、長い年月に裏打ちされていると同時に現代でも社会に強い影響を与えていて、言ってみれば「生きている」古代文化とも言える。

いや本当は影響を与えているどころではなく、ヒンドゥ=インドであるし、インド人は生まれてから死ぬまでヒンドゥの中で生きていると言った方が合っているというぐらい、ヒンドゥ系のインド人にとってヒンドゥの教えは全てに近い。

日本にずっといると、そのヒンドゥ神話や文化や絵図はなかなかヘンテコなものに見えるはずだが、いっぺんそっち側に立って世の中を見てみると、実は西欧文化だって日本文化だってなかなかヘンテコじゃないかと思ったりするのだ。

自分が持ってる物差しが全てではないのだよ。そうヒンドゥの神々は語りかけているような気がするのである。

* * *

インド神々の事典―ヒンドゥーの神話世界を読み解く (GAKKEN MOOK ビジュアル決定版ムー謎シリーズ)

学研マーケティング

売り上げランキング: 125,586

筑摩書房

売り上げランキング: 24,515