ラサに行ってもいいですか? | 偽装中国人バスの旅 [前編]

1

不快な暑さのせいで、肌がベトベトに汗ばんでいた。

暑い、と言葉にしようとして、声が全く出ないことに気づく。

驚き、焦り、どうにかして呻き声のひとつでも喉の奥から絞り出そうとするのだが、僕の声帯からは小さなささやきすら出てこない。

混乱の極みに達した僕の目の前に、一台のバスが現れる。それはエンジン音すらなく、無音で僕に近付いてくる。僕はその場から動く事が出来ない。そして、助けを呼ぶために叫ぶ事も出来ない。

バスがぶつかるーー。

その瞬間、目が覚めた。

知らないうちに浅い眠りに落ちていたようだ。周りを見渡す。バスの中だ。右に左に居心地悪く揺れている。このせいで悪夢を見たのだろうか。ひとつ咳払いをする。喉から出た音を聞き安堵する。それにしても、暑い。

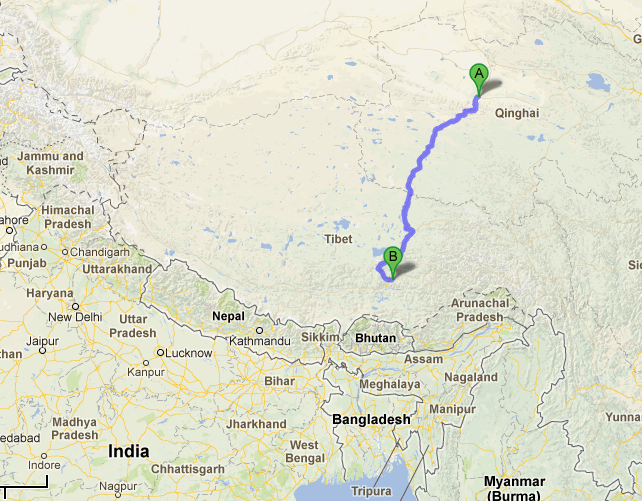

僕を乗せたバスはチベットの首都、ラサに向かっていた。12時間ほど前、中国中央部に位置するゴルムドという街からこのバスに乗った。ゴルムドはラサへ行くためのハブ駅で、中国側からチベットに入るにはここからバスに乗るのがほぼ唯一のルートだった。

ゴルムドで聞き込みをした結果、ラサに着くまで丸々2日か3日かかるらしい。誰も正確な到着時間はわからないようだ。順調に行けば2日、難儀な旅なら3日ないしはそれ以上ということなのだろう。

窓の外は日も落ちて、小さなヘッドライトのその先は、漆黒の闇が果てしなく続いている。人間の営みの存在自体を否定するような、完全な黒。目を凝らしても何も見えてこない闇の中を見続けていると、自分とこのバスだけが無限の宇宙をさまよっているような心細い気分になってくる。

足下のカバンから瓶を取り出し、お茶を呑む。中国では誰もが瓶を水筒代わりに使っていて、僕もそれに倣っていた。汗をかいているのでお茶がうまい。

もう一度窓の外を見る。ゴルムドで出会ったあの男のことを思い出していた。隠れるように僕をこのバスに乗せたあの男だ。頬が痩けて両目だけがギラギラして、ネズミ男にそっくりのあの顔が、窓の向こうに浮かび上がった気がした。

僕はあいつの計画に乗った。

今さらになって、これで良かったのだろうかと考えてしまう。だがもう考えても手遅れだ。賽は投げられた。バスは走り出したのだ。

2

座席は隙間なく乗客で埋まっていた。

チベットに向かうバスにも関わらず、チベット人は全く乗っていないようだ。見渡したところ僕を除く全ての乗客が中国人のようだった。エンジン音だけが響き渡る無言の車内で、僕はまた浅い眠りに落ちていった。

どのくらい眠っていたのだろう、不規則なエンジンを吹かす音で目が覚めた。バスは停まっていて、さっきまでいたはずの乗客たちが車内から消えていた。運転手はハンドルを握り、アクセルを踏み込んでいる。

エンジン音にタイヤが空回りする音が混ざる。

前方の開いているドアから外に出る。汗ばんだ肌が冷たい外気に晒されて急に冷めてくる。乗客たちはバスの後方に集まりひとつの固まりになっていた。どうやらタイヤを砂に取られスタックしてしまったようだ。

僕もその固まりに加わった。タイミングを合わせて力を入れる。20回ほど繰り返し、バスはやっと砂を蹴って動き出した。

乗客たちは無言でバスに戻る。

旅が始まってまだ1日も過ぎていないのに、誰もが疲れて果てていた。僕も座席に戻り、堅いシートに身体を預けた。そしてまたバスは不規則に揺れ始めた。

外に出て冷えきった体がすぐにまた熱を帯びて来る。足下から熱気が上がって来ている。座席に座った僕の両足の間を銀色の鉄パイプが這っていて、出発してからずっと熱気を放っていた。どうやらこれが車内の暖房の役割を担っているようだ。鉄パイプはおそらくエンジンのどこかに直結していて、その熱をバス全体に拡散する仕組みになっているのだろう。

この暖房が、出発してからこのかた、暑すぎるのだ。

ゴルムドを出て早々、周りの乗客はコートを脱ぎシャツの腕をまくった。

僕も当然そうしたかった。またそうすべきだったのだが、出来ない理由がひとつあった。

ゴルムドのネズミ男と僕だけしか知らないルール。

あいつが大真面目で僕に課した厳格な掟。

そのうちのひとつが「コートを脱いではいけない」だったのだ。

僕は忠実にネズミ男とのルールを守り、どんなに暑かろうと分厚いそのコートを一度も脱いでいない。

半日経った頃には身体から饐えた匂いが漂い始めていた。

3

熟睡はできない。

いつしかウトウト眠りに入るとすぐに目覚め、ぼうっとした頭で瓶を出してお茶を飲む。暑さに苛立ち、苛立つことに疲れ、また少しだけ眠る。そんなことを繰り返しているうちに窓の外は薄く白み始めていた。

堅い土だけの山に、轍が作った道らしき線が一本伸びている。

その線を辿ってバスは山を登っていく。

あちこちガタついたこのバスの、頼りなげな小さなタイヤが、少しずつ土を踏みヒマラヤに向かっていることが、なにかしら奇跡めいたものに感じられた。

いつのまにか小さな集落に入っていたようで、あちこちに人間の暮らしの匂いが感じられて、それが不思議なほど大きな安心感を僕にもたらしてくれた。石を積み上げて作った白い家の間を通り過ぎ、藁を積んだ馬車とすれ違った。

馬車に乗った男は独特な民族衣装を身につけていたので、どうやらすでにチベット文化圏に入ったようだ。

集落をもう抜けようかというときに、突如バスが停車した。

運転手が道に立つ数人の人間と話している。

ドアが開き、緑色の制服を着た男がひとり車内に入って来た。

公安警察だ。

僕の体内に緊張が走る。

大丈夫だ、大丈夫。

心の中で自分に言い聞かせ、シートに深く身を沈める。誰とも目を合わせないように窓の外の遠くの山を見つめるフリをするが、意識は運転席の横に立つ公安の動きに強く向けられていた。運転手と短く言葉を交わした後、公安は車内の乗客に目を向けた。

検問が始まったのだ。

バスの後方に座っていた僕は、前の乗客の影に隠れるように更に深く身を沈めた。目立たないように、そっと。こっちに来るな、と願った僕の想いが通じたのだろうか、緑色の制服はジロジロと威圧的な視線を乗客の間に這わせた後、またひとこと運転手に何かを伝え、そのまま入って来たドアから出て行った。運転手は窓から公安の数人に大声で挨拶をすると、アクセルを踏み再びバスを前進させた。

全身の筋肉が弛緩する。

安堵の溜息をついたものの、今後このような検問をいくつ越えればラサに到着するのかと、気の遠くなるような思いがした。

次の検問をなにごともなく通過できる確証は、今のところ僕にはない。

4

バスはしばらく走り続け、広大な野原にポツンと建つ小屋の前で停車した。

夜の間に堅くなった身体を伸ばしながら、乗客達がぞろぞろと外に出て行く。隣席の男が中国語でひと言僕に話しかけた。

きっと、お前は行かないのか?と言ったのだろうと予想はつくのだが、僕は彼を無視して窓の外を眺め続けた。

運転手も出て行ってしまうと車内には僕ひとりが残った。寝不足の緩慢な動作で小屋の中に吸い込まれて行く人々を、ぼんやりした目で眺めていた。

小屋はどうやら簡素な食料品店と食堂を兼ねた場所で、休憩と朝食をここで済ませるようだ。あばら屋のような造りの店内はバスの中からでも様子が見てとれた。乗客達は地面に直接置かれた粗末なテーブルにつき、うどんとラーメンの中間のような麺を丼から啜っていた。

もちろん僕も空腹だった。出発してから一度もまともな食事にありついていなかった。今すぐバスを飛び出し、外の新鮮な空気を吸い込み、身体を思うままに伸ばし、乗客達と共に温かい食事を取りたかった。

だが僕にはそれができない理由があった。

ゴルムドのネズミ男が決めたルールだったのだ。

「誰とも一緒に食事してはいけない」

濁った目のあの男にそう告げられていた。

こんなひどい旅の仕方があるか?

今更ながらあの男の話に乗ったことが悔やまれて来るのだが、もうすでに後戻りできないことは僕が一番良く知っていた。このルールを頑に守ること以外に僕には選択肢がなかったのだ。

いつの間にか太陽が顔を出していた。

朝の光に照らされ、白い雪に覆われた巨大な峰が目の前に聳えていることに初めて気がついた。

ヒマラヤだ。

ラサはあの麓にあるはずだ。僕は目的地への確かな目印を発見したような気になって、暫く空腹を忘れ見入っていた。

空が青い。

他のどんな場所で見たものよりも、青い。

手を伸ばせば届くところに空があるのを感じた。峰はそれ自体が発光体であるかのように白く輝いていた。青白のコントラストが両目を刺して痛かった。

乗客たちがひとり、またひとりと車内に戻り始めた。

この不規則に揺れるバスの夜で熟睡できた人間はいなかったのだろう、誰もが疲れ切った顔をしていた。

5

僕はタイミングを計っていた。

車内には乗客たちが戻り始め、外には運転手を含め4、5人が残っていた。最後のひとりが食事を終え店を出てきたとき、できるだけ目立たないようにしかし速やかに、僕はバスの外に出た。片手に空の瓶を持ち、そのまま一直線に店に向かい、食料品店のカウンターに並んでいる商品を大急ぎで物色した。

残念ながらそこには充実した食事になり得るものは一切なく、ただスナック菓子やガムやタバコが置いてあるだけの貧相なものだった。

本当は食堂で温かい麺を注文したいのに。

恨めしい気持ちを押し殺して、その中からビスケットというよりは乾パンに近い包みを3つ手に取り、黙って中国元の札をカウンターの中のおやじに手渡した。傍らに置いてあるポットに入ったお湯を、瓶に移す。これでしばらくお茶には困らないだろう。

そそくさと店を後にしてバスに向かうと、もう僕を除く全員が車内に収まって、僕が乗車するのを待っていた。

乗客たちが温かい食事を取っているときにはバスから降りようともしないで、出発する段になっていそいそと乾パンだけ買いに行くような男を、やはりみな怪訝な表情で見守っていたようだ。

それも今回が初めてではなく、出発以降、食事時には似たような行動を繰り返している。そろそろ周りの好奇心もかわせないほど大きなものになってきているのかもしれない。それでも座席に戻るまで、誰も話しかけて来なかったのは幸運だった。もし話しかけられていたら、僕はそれを無視しなければならない。何も聞こえていないかのように、無視しなければならないのだ。

バスはまた走り出し、揺れる車内で乾パンとお茶の朝食を素早く済ませた。乾パンは味がしなかった。お茶はもう出がらしで、これまた味がしなかった。車内は相変わらず暑かったが、コートは脱がなかった。窓から差し込む朝日がジリッと手の甲を焼いたような気がした。

チベットの太陽だ、と思った。

空が近いから太陽だって近いんだ、と妙な理屈にひとり心の中で頷いた。

6

うとうとと眠くなる。

出発してからこのかたきっちり眠れていないので、昼間にも睡魔がやってくる。高度のせいで徐々に酸素が薄くなってきているのだろうか。

少し、頭が痛い。

窓の外にはヤクの群れが緩慢な動きで草を食んでいる。

チベット帽をかぶった少年が数人、投げ縄の練習をしているのが遠目に見えた。乾いて、厳しく、圧倒的な大自然。

その表面に、小さな点のようにへばりついている人間の暮らし。

それが窓から徐々に見えてくるチベットだった。

突然、肩を小突かれて我に返った。

揺れるバスの中、隣席の男が中国語で話しかけていた。何を言っているのか理解できないが、この様子だとおそらく何度か話しかけ、僕に反応がないことに少々いら立っているようだった。

僕は男と目を合わせたが、すぐに視線を窓の外に戻し完全に男を無視した。男が発した言葉は虚しく宙を漂っていた。

さぞかし不愉快な気分にしてしまっただろうと想像したが、相手はそれほど気にするふうでもなく、ちょっとだけ肩をすくめ、足下に置いた自分のカバンをゴソゴソと漁り始めた。

出発してからずっとこうだ。もちろん無視したいわけではない。

僕の方こそ、周りの乗客に話しかけ、或いは筆談で、現在地はどこなのか?ラサまであとどのくらいなのか?検問はあといくつあるのか?訊きたいことは山ほどあるのだ。

だが今の僕は、そのうちのひとつも尋ねることはできなかった。

それどころか、中国語が「わからない」ことを周囲に悟られてはならなかった。つまりひとことも言葉を発してはいけなかった。

それがネズミ男のルールだったからだ。

7

僕はコートのポケットから薄っぺらい雑誌を取り出し、ページに目を落とした。

内容まで薄そうな、中国語の芸能誌。

全く読めないその雑誌を、僕はずっと読むフリを続けていた。その雑誌は周囲から僕を守る盾だった。読むフリをすることで僕は周囲にひとつのサインを送っていた。

僕は中国語はわかる、でも誰も話しかけるなよ、というサインだ。

その雑誌はこのバスに乗り込む直前、ネズミ男が僕に手渡したものだった。

「席に着いたらこれを読むフリをしていろ。周りの乗客とはひと言も話すな。運転手とも話すな。いいな。」ネズミ男の意図を要約すると、そういうことになる。

そして僕はその掟を忠実な下僕のように頑に守っている。

あと何日かかるかもわからないこのバスで、無言の行を貫き通すのはなかなか骨が折れる。しかし僕にはそのバカげた掟を守り通さなければいけない理由があった。

「守らなければラサには到着できない」

ネズミ男にそう告げられていたのだ。

8

自業自得。

そんな四字熟語が頭の中をふわふわ漂っていた。

その言葉をあえて向こうへ押しやって、僕はネズミ男とこのおんぼろバスとこの状況に心の中で文句を繰り返していた。

食事も満足にできないし、運転手にも他の乗客にも話しかけることすらできやしない。眠れないから、起きてるのか寝てるのかわからないぐらいヘトヘトだし、暖房が効きすぎて汗でベトベトで気持ち悪い。なのにこの分厚いコートを脱ぐことすらできない。なによりもこのまま進んでラサに到着できる保証もない。

なんだってこんな旅になってしまったんだ?

そしてそんな恨めしい考えがぐるぐると廻った末に、必ずたどり着く着地点。結局僕は、自分で選んでここにいる。

行けるとこまで行くしかないんだろう。

2日目の夕陽が白い山脈の向こうに沈む。

何度かチベット人の村を通り過ぎた。

窓から差し込む太陽光は一日中ジリジリと肌を焼き、影のような黒い疲労を僕に残した。

樹木が全く生えていない、月の表面のような山肌を、バスはずっと走り続けている。道もない山で、頼りは車の轍が示す道しるべ。

運転手は2人で交代しながら進んでいるので、バスは食事休憩以外は停車することもない。

バスが崖の上の細い道を走る。

車一台分の幅しかない道で、対向車が来たら一体どうするのか不思議に思う僕。もちろんそんなことはおかまいなしに進むバス。

ふと崖のはるか底を見ると、裏返しになった白いマイクロバスが目に入った。ここから見える車体の側面は傷だらけで、それはマイクロバスがこの崖を転がり落ちたことを示している。

白い車は夕陽に染まって橙色のように見えた。

それは大きな幸運ゆえか、それともある種の采配でも存在するのか、バスは相当なスピードを出しながらも、一台の対向車に遭うこともなく、そして崖底に転がり落ちるわけでもなく崖を走りきり、平野の入り口に差し掛かっていた。

視界のすべてが暗闇に呑み込まれようとしていたちょうどその時、バスが徐々に速度を落としはじめた。

ふと顔を上げ、フロントガラスの向こうを見ると、点のような白い光がぐるぐると回っている。誰かが前方で、停まれ、と合図を送っていた。

9

白い光。

速度を落としつつ、バスはそこに向かって一直線に走っていく。

その光源に、バスのヘッドライトが届くぐらいの近さになってようやく、緑色の制服が目に入った。同時にそこが公安警察の検問所であることを知った。

少し息が早くなる。

バスを停めた運転手は、窓越しに公安のひとりと真面目な顔で話している。使い古したランタンを左手からぶら下げているので、さっきの白い光はこの警官が回していたのだろう。

ランタンの取っ手が揺れるたびに、小さくキィキィと不快な金属音がした。

周囲には10人ほどの公安が、無表情な顔でバスを眺めている。

僕は目立たないように、できるだけゆっくりとコートのポケットから緑色の帽子を手にとり、そっとそれをかぶり、座席に深く身を沈めた。

気持ちの悪い汗をかいているベトついた僕の肌が、さらに不快な熱を帯びる。

昨日の検問と同様に、公安のひとりがバスに乗り込んできた。

無表情で運転手と話し込んでいる。

顔を見せないように、ぐっすり寝ているようなフリをして俯いていても、意識は強く緑色の制服に吸い寄せられていく。

公安と運転手の会話が途切れ、エンジンも止まった車内はまったくの無音になった。外にいる制服組も、車内の乗客もだれひとり口を開かなかった。

緑色の制服は運転手の横に立ったまま、乗客ひとりひとりを仔細に眺めているようだ。時間がとてつもなく長く感じられる。

揺れるランタンだけがキィキィと鳴った。

視線をひと通り車内に這わせた後、公安は無表情なままささやくように、前列に座っていた乗客のひとりに何かを話しかけた。乗客も何事かを答える。

中国語なので2人が何を話しているのか、僕にはさっぱりわからない。ただこのとても静かな会話が少しずつ、不穏な空気を孕みはじめたことには気がついていた。

10

5分ほどの会話の後、相変わらず無表情な公安が、捨て台詞のような雰囲気で一言ピシャリと言い放つと同時に、降りろ、とでも言うかのようにその乗客を外へ促した。緩慢な動作で立ち上がり、バスを降りる乗客。

運転手も呼ばれて外へ出る。公安に何かを言われ、彼もまた緩慢な動きでバスの屋根によじ登り、ひとつの荷物を地面にどさりと投げた。

少しふてくされたような態度でその荷物を拾う乗客。

運転手はそんなことを気にする素振りも見せずバスに戻ってきた。運転席に座り直してからまた窓越しに公安と何かを話し、そしてエンジンをかけアクセルを踏んだ。

乗客ひとりをランタンの光の中に残したまま、バスはまた走りはじめた。

理由はわからない。はっきりしているのは、あの乗客は途中で降ろされたということだ。

まさか彼の目的地があの場所だったということはないだろう。

彼の表情や雰囲気のすべては、彼が不本意に置き去りにされたことを意味していた。

ゴルムドでネズミ男が言っていたことは嘘ではなかった。

「公安がお前を追い返したくなれば、それがラサの100メートル手前だったとしても簡単に追い返せるのだから」

何度も繰り返しネズミ男は言っていた。

「そうならないために、お前はおれのルールを守れ」と。

それが現実のものとして目の前で繰り広げられた今、あといくつあるのかもわからない検問を全て何事もなく通り抜け無事にラサまでたどり着くことが、思っていたよりもはるかに無謀な計画であるように感じられてきた。

ネズミ男はもうひとつ付け足してこうも言っていた。

「失敗した場合、お前ひとりが追い返されることもあるが、バス全体乗客全員がゴルムドに戻される場合もある」

それがうっすらと現実味を帯びてきたこのときになってやっと、この賭けがとてつもなく危険なものだったことに気づいた僕は、やっぱり浅はかで世間知らずだったのだろう。

11

ゴルムドに到着したあの夜。

あの男は安宿の僕の部屋をノックした。少しだけ開けたドアの隙間からヌッと出てきたその顔は、マンガのネズミ男にそっくりだった。

これほどネズミ男に似ている顔が現実に存在することに驚いた。濁った両目が同時にギラついているようにも見えて不思議だった。ネズミ男が何やら話しだした。

早口の中国語で内容は全くわからないのだが、シージャン、ラーサといった単語が所々に出て来たので、夜の街へ遊びに行こうというお誘いでないことはすぐに理解した。僕が中国語をちっとも理解しないので、もどかしそうにネズミ男は紙とペンをポケットから取り出し、「西蔵」と書いてから僕の顔を指差した。

西蔵(シージャン)は中国語でチベットのことだ。

お前はチベットに行くのか?とごく単純なことを質問していたのだ。

シー(はい)、と答えると、ネズミ男は少し不敵な笑みを見せ、そのことで話がある、とばかりに身を乗り出した。もう喋って意思の疎通をはかることは諦めたとみえて、達筆でさらさらと紙になにやら書き込んだ。

「汽車」「車票」「中國人」「外國人」。

日本語にすると「バス」「チケット」「中国人」「外国人」となる。ネズミ男は「バス」を指差し、そしてそのまま僕を指差した。「チケット」「中国人」を指差し、続けてネズミ男自身を指差す。「外國人」を指差してからまた僕を指し、そして右手の親指を人差し指と中指2本とこすり合わせた。「お金」を意味するジェスチャーだ。

そこに至ってやっと僕にもネズミ男の意図が分かりはじめていた。つまりネズミ男は僕を中国人専用バスに乗せたがっていたのだ。ネズミ男は淡々と説明を続けた。

曰く。

ラサに行くにはここ(ゴルムド)からバスに乗らなければならない。

バスには外国人用のものと中国人用のものがある。

中国人は外国人バスには乗れない。

外国人は中国人バスには乗れない。

外国人は中国人バスのチケットを買えない。

外国人バスのチケットは2万元、中国人バスのものは2千元。その差10倍—。

10倍、の部分にアンダーラインを引いた後、「だからお前のために私がチケットを買おう。」

要するに外国人である僕が買えない「中国人バスのチケット」をネズミ男が買い、それを持って僕が中国人バスに乗ってラサに行く。ネズミ男は4千元でやってやるという。要するにダフ屋。僕のメリットは言うまでもなくラサ行きのバスに格安で乗れること。

どうだ?どうだ?とネズミ男の強い押しに負け、つい「じゃあそうしよう」と頷いたのが僕の思慮の浅さだと後々気がつくことになる。このときはただ、格安のチケットが買えるならそっちのほうが良いだろう、と「貧乏旅行者」と銘の打たれた算盤を弾いたのだった。

ラサに行ってもいいですか? 後編 に続く